欢迎您访问澳门·威尼斯人(Venetian)轴承生产有限公司

全国咨询热线: HASHKFK

新闻资讯

新闻资讯 威尼斯人常见问题

威尼斯人常见问题澳门威尼斯人娱乐场-Venetian Macao Casino(访问: hash.cyou 领取999USDT)奥斯曼统治时期始于 14 世纪,是东南欧历史上最具争议的章节之一。经过数个阶段的征服,其中一些持续了几十年,东南欧的大片地区被纳入奥斯曼帝国,或置于其统治之下。尽管奥斯曼帝国在 1699 年的和平条约后不得不放弃多瑙河以北和萨瓦河以南的领土,但奥斯曼统治的衰落直到 19 世纪才开始。在不同地区以不同形式和强度实施的帝国权力结构,在 19 世纪被新兴的民族国家所取代。伴随着这一转变的民族认同发展,很大程度上是由新国家与奥斯曼统治的距离决定的,因此,“土耳其统治”的形象直到现在主要是负面的。然而,最新的历史研究表明,东南欧这段历史时期的形象正变得越来越多元化。

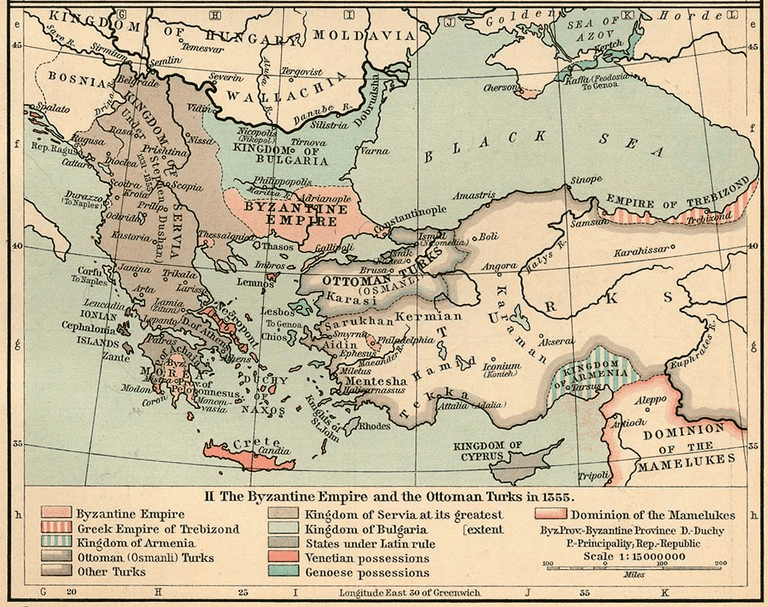

奥斯曼帝国的根基在西北安纳托利亚,在十三世纪,奥斯曼酋长国是众多突厥小邦国之一。 1 领土扩张始于王朝的创立者奥斯曼(约 1258 年-约 1326 年),并由他的儿子奥尔汗(约 1281 年-约 1362 年)在征服布尔萨(1326 年)后继续进行。奥斯曼帝国向东南欧半岛的扩张发生在 1352 年之后,当时奥斯曼人攻占了马尔马拉海上的一个要塞——茨姆佩,从而建立了他们的第一个基地。在苏丹穆拉德一世(约 1325 年-1389 年)的统治下,阿德里安 ople(爱迪尔内)被攻陷,并成为帝国的新首都。

奥斯曼在欧洲东南部的扩张由多层次的征服组成,其中大部分扩张过程持续了很长时间。最初,奥斯曼苏丹们经常以地方统治者的盟友身份出现,而实际的征服阶段直到这些领土落入奥斯曼统治并随后被整合到奥斯曼联邦后才开始。 2 一些地区或城市,如摩尔多瓦、瓦拉几亚或拉古萨(杜布罗夫尼克),数百年间都处于附庸关系。这些征服模式也是东南欧政治分裂的结果,这促进了奥斯曼在巴尔干半岛的扩张。这一领土扩张的时间框架也受到安纳托利亚政治发展进程的显著影响,奥斯曼统治的巩固同样是一个漫长而复杂的过程。

奥斯曼帝国的扩张始于塞尔维亚帝国(内曼贾王朝)和第二保加利亚帝国开始显现解体迹象的时期。斯蒂芬·杜尚(约 1308-1355 年)去世后,内曼贾帝国分裂为多个独立领土。1371 年,这些公国中的一些对奥斯曼帝国发起了战役,并在马里查河畔切尔诺梅恩(Chernomen)战败。在谢什曼尼德王朝统治下的保加利亚帝国也无法抵抗,因为它已被离心力削弱。伊万·亚历山大沙皇(在位时间 1331-1371 年)下令将保加利亚帝国分给他的两个儿子,他们先后于 1388 年臣服于奥斯曼统治。1381 年比托拉(Bitola)陷落,1385 年索非亚(Sofia)陷落,1387 年(首次)萨洛尼卡(Salonika)陷落;后者最终于 1430 年被征服,在此之前经历了短暂的拜占庭和威尼斯统治时期。1389 年 6 月 28 日圣维特大教堂日(St Vitus’ Day),塞尔维亚地区王子拉扎尔·赫雷布利亚诺维奇(约 1329-1389 年)率领主要由塞尔维亚和波斯尼亚部队组成的军队,与奥斯曼帝国苏丹巴耶齐德一世(约 1360-1402 年)领导的奥斯曼军队在科索沃(Kosovo Polye) 3 爆发了科索沃战役。 奥斯曼帝国的胜利预示着继承内曼贾王朝的小邦国的末日,这些邦国最终将在 1459 年斯梅代雷沃落入奥斯曼统治后从政治地图上消失。

1392 年,奥斯曼帝国攻占了斯科普里,该地后来成为后续军事行动的重要基地。1396 年,在尼科波利斯附近击败十字军后,保加利亚最后一个公国维丁陷落,前什什曼尼德帝国的整个领土从此永远成为奥斯曼帝国的一部分。1402 年的事件也表明,奥斯曼在欧洲东南部的政策如何依赖于帝国东部边境的发展。当巴耶齐德一世在安卡拉之战中败给了蒙古“世界征服者”帖木儿(1336-1405)时,这一事件也证明了这一点。苏丹被俘及其随后死亡导致了其子之间的兄弟相残战争,其中一世(约 1387-1421 年)最终获胜。 5

一旦取得了一定程度上的政治稳定,奥斯曼在东南欧的扩张日益针对现在的阿尔巴尼亚。当时,威尼斯——已经控制了达尔马提亚的大部分地区——在 1392 年至 1405 年间,在阿尔巴尼亚北部的大部分地区以及中部阿尔巴尼亚的都拉斯(杜拉斯)城市建立了保护国。阿尔巴尼亚地区也有许多敌对的贵族家族,他们越来越寻求奥斯曼的支持,并在科索沃战役后承认苏丹的统治。他们将自己的儿子作为人质送到奥斯曼帝国在爱迪尔内(Edirne)的宫廷,其中包括乔治·卡斯特里奥蒂(约 1405-1468 年)。作为一名贵族之子,他成为宫廷侍童,并在 1428 年之前皈依教。他的晋升与其说是他的皈依,不如说是他许多技能,包括广泛的语言能力,使他迅速且地位显赫。为了表彰他的军事成就,他被赐予“斯坎德培”的称号。 6

从 1438 年开始,他在阿尔巴尼亚地区担任多个行政职位;然而,在 1443 年,他脱离了苏丹,并皈依了基督教。 他改变阵营的动机可能是为了向穆拉德二世(1404-1451)复仇,后者谋杀了他的父亲伊万·卡斯特里奥蒂(约 1443 年去世)。与其他贵族一起,斯坎德培为反对奥斯曼帝国进行了二十五年的武装抵抗;他的盟友是亚平宁半岛上的文艺复兴国家。他生前就是传奇人物,在他于 1468 年去世后,关于他的神话很快就开始流传。在阿尔巴尼亚、科索沃和马其顿,斯坎德培至今仍被视为象征性人物,其形象根据各自的国家政治倾向进行了风格化塑造。 7 斯坎德培去世后,威尼斯仅能短暂抵抗奥斯曼帝国的推进。1478 年 6 月,经过两年的围攻,克鲁亚要塞陷落,一年后,斯库台被迫向奥斯曼帝国投降。根据 1479 年结束 1463 年奥斯曼-威尼斯战争的和约,威尼斯共和国失去了除都拉斯之外的所有阿尔巴尼亚领地。阿尔巴尼亚地区已成为奥斯曼帝国永远的组成部分。 8

波斯尼亚王国在其疆域最广大的时期为 14 世纪末,与阿尔巴尼亚地区同时落入奥斯曼统治之下。其统治者多为软弱之君,面对强大的地方诸侯。自 1380 年代起,波斯尼亚王国便屡遭奥斯曼入侵;有文字记载的首次攻击发生在 1386 年。该王国逐渐成为南欧两大强权——匈牙利与奥斯曼帝国——之间的棋子。内部不稳与外部威胁的相互作用,在特沃伊科一世国王(1338 年—约 1391 年)去世后的权力斗争中得到了体现。斯蒂芬·奥斯托亚(约 1350 年—1410 年)于 1398 年被选为国王,于 1404 年被贵族驱逐,并由特沃伊科一世的儿子、波斯尼亚的特沃伊科二世(卒于 1443 年)取代。然而,在匈牙利军队的帮助下,奥斯托亚再次稳定了其地位。1414 年后,权力平衡再次发生变化,当时波斯尼亚最强大的贵族赫沃杰·武克齐奇(1350 年—1416 年)在奥斯曼的帮助下试图恢复特沃伊科二世的统治。 9 因此,我们也可以看到,在波斯尼亚,奥斯曼人最初是以地方贵族盟友的身份出现的。 波斯尼亚王国的最终覆灭可追溯至 1463 年,当时奥斯曼帝国苏丹二世“征服者”(1432-1481 年)的军队最终征服了波斯尼亚中部,末代国王斯捷潘·托马舍维奇(卒于 1463 年)被俘并斩首。 10

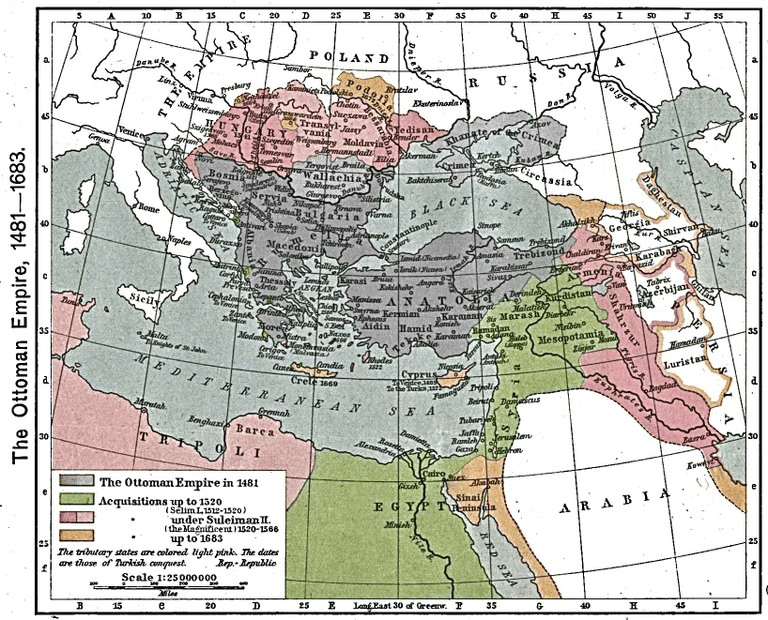

1453 年君士坦丁堡陷落,1460 年伯罗奔尼撒半岛失守,1461 年特拉比松帝国(Trebizond)灭亡,拜占庭帝国随之消亡。此后,东南欧的政治发展主要由奥斯曼帝国、匈牙利王国和威尼斯共和国之间的权力斗争所主导。在 15 世纪,奥斯曼帝国的扩张逐渐成为对匈牙利的日益严重的威胁,而匈牙利王国最终无法长期抵御这一威胁。在约翰·胡尼奥迪国王(约 1387-1456 年在位)统治期间,例如 1444 年在瓦尔纳的失败,仍与成功的军事行动(如 1456 年贝尔格莱德的解围)交替出现,但无论是马蒂亚斯一世·科维努斯(1443-1490 年在位)还是雅盖隆王朝国王(1490-1526 年在位)都无法阻止帝国的衰落。当苏莱曼一世(约 1494-1566 年在位)统治时期,奥斯曼帝国对匈牙利采取更为坚决的攻势时,1521 年贝尔格莱德的陷落和 1526 年莫哈奇的失败(匈牙利和波希米亚国王路德维希二世,1506-1526 年在位)最终决定了王国的命运。然而,最终的征服却遵循了众所周知的方式,即奥斯曼帝国干预了国王去世后发生的政治内斗。

此时,哈布斯堡家族成为新的对手,奥斯曼-哈布斯堡对抗开始形成,这将成为未来几个世纪东南欧政治发展的特征。在 1526 年 11 月 10 日的塞凯什费赫瓦尔议会中,匈牙利贵族选举约翰·扎波利亚(1487-1540)为国王,他可以得到奥斯曼的支持。这使他反对被一群匈牙利大贵族承认的奥地利大公斐迪南(1529-1595)。在哈布斯堡家族和奥斯曼帝国之间的权力斗争中,发生了包括 1529 年奥斯曼未能攻陷维也纳在内的军事战役。这场斗争直到 1541 年扎波利亚去世以及同年 8 月 29 日奥斯曼军队占领布达时才结束,匈牙利王国被划分为三部分。该国东部演变为受苏丹册封的特兰西瓦尼亚公国,西部和北部匈牙利落入哈布斯堡家族控制,而中部匈牙利则并入奥斯曼帝国。

苏莱曼一世在结束斯吉盖特瓦尔征服的战役中去世。 在长期战争(1593-1606 年)期间,奥斯曼帝国成功夺取了埃格尔(1596 年)和坎尼萨(1600 年)的堡垒;随后的齐特沃罗克和约(1606 年)保障了这些领土的获得。 11 奥斯曼权力最后一次成功的扩张是在 1663/1664 年的战役中,当时位于尼特拉河畔的诺伊豪塞尔堡垒(在现代斯洛伐克的新 zamky)被攻占,奥斯曼帝国此时达到了其在东南欧的最大地理范围。与此同时,当克里特岛最终在 1669 年落入奥斯曼控制之下时,威尼斯失去了其在东南欧的大国地位,这场战争最早可追溯到 1645 年。曾经辉煌的威尼斯海外帝国中,仅剩下爱奥尼亚群岛、爱庇鲁斯的一些沿海地区以及塞里戈岛(基克拉泽斯)仍然保留。 12

维也纳之围(第二次),1683 年。1683 年,奥斯曼帝国大维齐尔卡拉·穆斯塔法帕夏(1634/1635–1683 年)率领的奥斯曼军队围攻了哈布斯堡王朝的首都维也纳。然而,在波兰国王约翰三世·索比斯基(1629–1696 年)率领的援军于卡伦贝格战役中,攻击者遭受了毁灭性的失败。这场战役的画作展示了背景中设有红点和堡垒的坚固防御的维也纳,中间是奥斯曼的围城圈及其战壕,从战壕中挖掘隧道,企图通过地雷炸毁防御工事。前景展示了奥斯曼军队与援军之间的战斗。/ Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte, 维也纳博物馆卡尔广场

”,其军队于 1686 年攻占了布达和匈牙利中部。次年,俄罗斯加入该同盟。威尼斯共和国成功收复了伯罗奔尼撒半岛,而在巴尔干半岛北部,奥斯曼帝国于 1688 年将贝尔格莱德失守于哈布斯堡王朝。一年后,哈布斯堡部队推进至科索沃,但次年又不得不撤退。随后的军事僵局持续到 1697 年,当时萨伏伊公爵欧根亲王(1663-1736 年)在森塔附近给予奥斯曼军队重创,并继续推进至萨拉热窝。在他迅速撤退时,有数千名天主教徒加入,他们大多来自波黑的中央和中部地区。 由于化及向东正教皈依,天主教在波斯尼亚已被削弱,因此这次迁徙导致波斯尼亚的天主教徒数量降至新低。

在军事上,森塔的胜利是这场战争的最终决定性战役,最终以 1699 年的卡尔洛维茨条约(斯雷姆斯基卡尔洛夫奇)告终。奥斯曼帝国将“历史匈牙利”的所有领土(除蒂米什瓦르地区外)割让给哈布斯堡王朝,并将伯罗奔尼撒半岛割让给威尼斯。奥斯曼-哈布斯堡边界现在沿着多瑙河和萨瓦河延伸,波斯尼亚成为边境省份。在 18 世纪初,收复失地始终是奥斯曼外交政策的首要目标。1715 年,确实有可能再次从威尼斯手中夺回伯罗奔尼撒半岛,随后奥地利加入战争,支持最崇高者(威尼斯共和国)。1718 年的帕萨罗维茨条约(波扎雷瓦茨) 15 将巴纳特以及瓦拉几亚、波斯尼亚和塞尔维亚(直至尼什)的部分领土割让给奥地利,威尼斯达美亚的内陆领土得到扩张。伯罗奔尼撒半岛仍属奥斯曼。 1718 年哈布斯堡王朝与奥斯曼帝国之间达成的边界至今仍是波斯尼亚西南部的边界。违反这一协议,哈布斯堡军队于 1736 年再次入侵波斯尼亚,但在 1737 年博斯尼亚的班亚卢卡附近被奥斯曼帝国击败。 随着贝尔格莱德后续和平条约的签订,哈布斯堡王朝失去了萨瓦河以南的几乎所有领土,而该条约中达成的边界至今仍是现代波斯尼亚和黑塞哥维那北部边界。

俄罗斯女皇叶卡捷琳娜二世(1729-1796)制定了一个所谓的“希腊计划”,根据该计划,以君士坦丁堡为首都、由奥斯曼在欧洲领土组成的拜占庭帝国应作为俄罗斯附庸国重生,由叶卡捷琳娜的孙子康斯坦丁统治。根据这些计划,奥地利将获得波斯尼亚、塞尔维亚、黑塞哥维那和达尔马提亚,而伯罗奔尼撒、塞浦路斯和克里特岛则归威尼斯所有,而埃及和叙利亚则划归法国。鉴于这些思想在黑海舰队的发展中明显体现,奥斯曼帝国于 1787 年向俄罗斯宣战。 作为俄罗斯的盟友,奥地利军队入侵波斯尼亚,但在围攻杜比察要塞五个月后不得不放弃。尽管他们在次年取得了更多的军事成功,但在其他欧洲大国压力下,他们不得不放弃在波斯尼亚和塞尔维亚的所得。

自 18 世纪末以来,决定奥斯曼帝国在东南欧领土范围的主要并非奥斯曼帝国的军事实力,而是其他欧洲大国的政治利益。自 19 世纪以来,奥斯曼帝国发现自己面临着在其境内兴起的民族主义运动,这些运动大多由侨居东南欧的精英阶层传入。新民族国家的出现历史是“东方问题”的一部分,即源于奥斯曼帝国军事衰落和随之而来的欧洲列强竞争而加剧的东南欧危机。尽管奥斯曼帝国进行了广泛的改革尝试,这些改革在历史上被称为“坦齐马特

在贝尔格莱德省,1804 年爆发了动荡,并迅速升级为政治叛乱。起初这是一场奥斯曼内部冲突,但情况很快引起了大国的注意,并在《布加勒斯特条约》(1812 年)中,俄罗斯坚持要求塞尔维亚获得正式自治。然而,这些条款的政治实现却花费了很长时间,并且只有在接下来的几十年里才真正得到实施。一个决定性的时刻出现在 1821 年的希腊叛乱中,奥斯曼帝国苏丹的军队无法这场叛乱。因此,奥斯曼人寻求了·阿里帕夏(1769-1849)的帮助。他在埃及省巩固了其权力地位,并按照法国模式现代化了其军队。他的部队在对抗叛乱者方面取得了巨大成功。只有在俄罗斯、英国和法国介入冲突,并在纳瓦里诺(1827 年)摧毁了奥斯曼-埃及舰队之后,战局才发生转折,并在《伦敦条约》(1830 年)中,希腊获得了独立。

作为统治者,他们是来自伊斯坦布尔(土耳其语:费内)法纳区的有影响力的希腊家族成员,他们将管理多瑙河公国,直到 1821 年。埃迪尔内条约规定摩尔多瓦和瓦拉几亚将在奥斯曼宗主权的保护下成为俄罗斯保护国。然而,1856 年结束克里米亚战争的巴黎和平条约的规定大大削弱了沙皇俄国在南欧的权力,根据该条约,多瑙河公国失去了其作为俄罗斯保护国的地位。 1859 年共同统治者的选举,该选举于 1864 年被苏丹确认,这意味着摩尔多瓦和瓦拉几亚的实际非奥斯曼化。

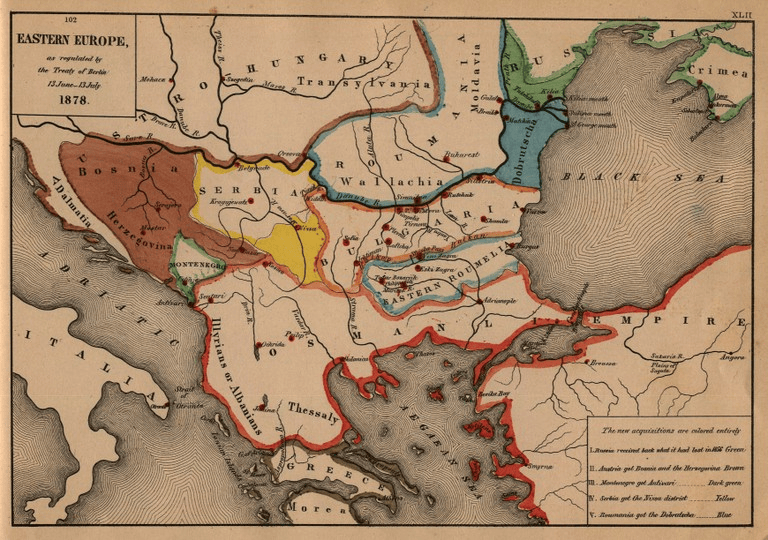

1875 年,波斯尼亚、黑塞哥维那和保加利亚地区爆发了起义,这为塞尔维亚和黑山在 1876 年进行军事干预提供了理由。当奥斯曼军队似乎将取得胜利时,俄罗斯于 1877 年对奥斯曼帝国宣战。在遭受毁灭性失败后,苏丹不得不同意签署圣斯特凡诺和约,该条约规定,除其他事项外,在俄罗斯保护下建立了一个独立的保加利亚公国。这一俄罗斯权力的增长遭到了其他大国的反对,这些大国在 1878 年的柏林会议上试图协调各自的利益。塞尔维亚、黑山和罗马尼亚成为独立国家,而奥匈帝国获得了管理波斯尼亚和黑塞哥维那的权利。哈布斯堡军队于 1878 年占领了该地区,并于 1908 年最终吞并了它。导致第一次世界大战的事件表明,柏林会议未能解决“东方问题”。 18 东南欧剩余的奥斯曼领土(阿尔巴尼亚、马其顿和色雷斯)在 1912/1913 年的巴尔干战争中成为争夺的对象。

奥斯曼帝国在十九世纪和二十世纪初相当一部分军队从东南欧撤退,显著改变了巴尔干半岛的政治局势。帝国政府的控制被民族国家所取代,这些国家的形成影响了欧洲东南地区的至今发展。就思想史而言,这一转变的根源在于西欧,在那里启蒙运动、浪漫主义和理想主义,以及拿破仑战争的持久经验,进一步推动了国家与民族等概念讨论。让-雅克·卢梭(1712-1778)的思想,尤其是约翰·戈特弗里德·冯·赫德尔(1744-1803)的思想,将对东南欧的实际政治产生巨大影响。为了在巴尔干半岛实践这些思想,必须从不同的群体身份中构建民族国家,这些群体身份的共同参照点可能是共同的宗教、语言或文化相似性。 这项发展的最早支持者分别是各自侨民的代表,例如在巴黎的希腊人亚当蒂奥斯·科拉伊斯(1748-1833),或在维也纳的塞尔维亚人武克·卡拉季奇(1787-1864),他们试图通过语言规范化来创造民族语言。除了语言之外,他们还希望创造一个共同的历史和文化,这可以通过建立他们自己的教育体系或颂扬民族民间传说来实现。然而,在 19 世纪初的民族建设阶段,这是一个精英项目,对更广泛的人群影响很小。在东南欧的不同时期,针对民众灌输民族主义思想的做法开始出现。塞尔维亚公国(1829)的自治或希腊王国(1830)的建立为这些努力创造了条件。这两个国家结构在语言和民族上都比较同质。这部分是由于人口的移民,或者说被驱逐。从 1804 年(塞尔维亚起义的开始)到 1820 年,大约有 15,000-20,000 名离开了塞尔维亚领土。 %% 随着 1821 年希腊起义的发生,希腊南部的广泛定居地宣告结束,此前那里估计有 60,000 至 90,000 名居住。绝大多数人逃离、被驱逐或被杀害,最终在新建立的王国内只剩下极少数。

东南欧被征服的领土通常通过编制土地登记册(tapu tahrir defteri)的方式直接并入奥斯曼帝国,该登记册根据土地面积将“封地”分为 timar、has 或 zeamet,并列出应纳税人口(reaya)中的所有者和户主姓名。现存最古老的登记册可追溯至 1431 年,涵盖了现代阿尔巴尼亚的大部分地区。这表明,timar 制度在领土和人员方面经常基于奥斯曼帝国之前的结构。1431 年的登记册列出了大量基督教封地持有者,他们能够将封建财产转变为 timar 制度。由于在奥斯曼统治下,大部分可耕地被视为国家财产(miri),因此这种转变通常会导致财产权利的丧失,但同时也保留了继续剥削的权利。

提马尔持有者(timar holder)并非土地的所有者,因此他仅有权获得该土地产生的收入。此外,提马尔持有者的土地通常不能继承。然而,在波斯尼亚地区,一些低级贵族家庭成功维持了其免缴税款的世袭财产,并以家庭所有形式作为 baština,享有税收优惠。马其顿和塞尔维亚也有类似情况,所谓的 Voynuks(基督教辅助部队成员)直到至少 16 世纪仍能保留其财产及相关税收优惠。这些例子清晰地展示了提马尔制度的结构,该制度主要由作为军事服务回报的“封地”构成。也有一些例外情况,如教会高级神职人员、奥斯曼法官或行政重要官员也可能被授予此类封地。与西方“封建制度”不同,在奥斯曼帝国,持有“封地”者对其土地上居住的农民人口没有司法管辖权。

到 17 世纪为止,蒂马尔制度已发生显著变化。这一转变的最重要特征包括 çiftliks 的日益普及,通常被理解为大规模农业企业。在杜拉斯(今阿尔巴尼亚)周边等沿海地区,或色雷斯平原(如萨洛尼卡内陆、马其顿和色萨利部分地区)等地,这些 çiftliks 规模可达相当之大,而在波斯尼亚等山区或丘陵地带,仅能建立小型 çiftliks。这种普及的原因是多方面的。其中最重要的原因之一是蒂马尔持有者境况的恶化,主要原因是其“封地”规模的缩小、白银货币 akçe 的贬值,以及自 17 世纪以来税吏的日益增多。因此,蒂马尔持有者被迫寻求以 çiftlik 形式的直接土地所有权。类似地,越来越多的税吏,自 1695 年起能够终身担任此职位,也成为了 çiftliks 的所有者。 蒂马尔制度于 1831 年被废除,其后果是, çiftliks 成为其所有者的官方私有财产。 22

蒂马尔制度的引入与奥斯曼地方行政的发展同步进行,但其“经典”形式却强烈地表现出区域差异。直到 16 世纪,最大的行政单位被称为贝勒贝耶利克或维拉耶特;从 18 世纪起,奥斯曼行政文件中越来越多地使用“埃亚莱特”这一术语。这类大省的负责人是一位称为贝勒贝耶或从 18 世纪起称为瓦利的总督。直到 15 世纪,所有被征服的东南欧地区,包括黑海沿岸地区,都被划归为鲁梅利亚省(罗马人的土地)的行政单位。1541 年布达陷落后,鲁梅利亚被划分为几个次级行政区,每个区由一位地方总督管辖。较大的省被划分为里瓦斯或桑杰克,每个区由一位桑杰克贝耶领导。下一级行政层级包括司法管辖区(卡扎或卡迪利克),每个区由一位卡迪领导,并进一步划分为区(纳希耶)。在这个体系中,卡迪斯处于双重职位。 一方面,他们执行法律,其判决依据宗教法(şeriat)、帝国法令(kanun)和习惯法(örf)。法学家的法律意见(fetwa)通常对法官没有约束力。另一方面,卡迪斯(kadıs)也履行行政职责,如监督宗教捐赠(vakıf),保持交通和运输基础设施良好,他们通常还负责监督市场。 23

到 17 世纪为止,地方行政结构发生了显著变化。总督和下级官员的任期被缩短,因为申请者数量增加而职位空缺减少。由此产生的竞争是导致家庭成员以及无亲属关系者组成的家庭出现的主要原因之一。人们希望这些不断变化的制度能够提供必要的网络,以确保在行政机构中取得成功。然而,这些总督和其他要员无论是否在任,都必须供养他们的家庭,这迫使他们增加收入。因此,他们可能会尽可能多地让家庭成员担任税农。对过度税收要求的投诉通常是由于整体结构的这种变化所致。

这些结构变化的最重要特征之一是地方要人(ayan)重要性的提升。他们崛起的物质基础是所拥有的土地,特别是 çiftliks,以及更为重要的包税人职位。最初,人们希望这些地方要人仅支持奥斯曼行政当局,因为后者无法充分履行其多项职责,尤其是在“大土耳其战争”(1683–1600)期间。然而,要人们变得不可或缺,并在整个 18 世纪都保持这一地位,其结果是,要人职位(ayanlik)于 1725 年被制度化,并与履行某些职责挂钩。一次又一次,个别家族试图获得要人职位。

因此,在 18 世纪下半叶,Rizvanbegović家族能够在黑塞哥维那扩大其影响力,而 Bushattliu 家族也在北阿尔巴尼亚和中阿尔巴尼亚做到这一点。 传统的阿尔巴尼亚国家史学传统上常将他们描绘为民族独立的先驱,但实际上他们——与其他 18 世纪的 ayan 一样——只想在奥斯曼行政体系内扩大其影响力。在萨拉热窝等城市,甚至可能让较贫困和基督教居民获得 ayan 的地位。与其他从 16 世纪开始的奥斯曼帝国省份不同,波斯尼亚有“kapetans”,最初主要在与哈布斯堡领土接壤的边境附近。在接下来的两个世纪里,这一制度在整个波斯尼亚传播开来,尤其是在 18 世纪下半叶,这一职位在许多情况下变得世袭。这些地方要人的影响力基本上基于他们各种军事和行政职位。他们中的许多人试图——例如在与其他 kapetans 的争端中——获得 ayanlik 的地位及其相关权利。然而,通常情况下,kapetans 的影响力地位首先归因于他们是税农和军事指挥官。

对于奥斯曼政权而言,阿亚斯(ayans)是一个具有矛盾性质的制度。一方面,到那时为止,他们已成为帝国政府体系不可或缺的一部分;但另一方面,他们正濒临摆脱苏丹政府的控制。直到马哈茂德二世(约 1785-1839 年在位)统治时期,中央政府才得以废除阿亚斯——而且并非没有使用军事力量。在波斯尼亚和黑塞哥维那,卡佩坦(kapetans)于 1835 年最终被废除,并由由总督任命的文职官员穆斯利姆(müsselim)取代。许多前卡佩坦和阿亚斯中的人获得了这一职位。由个别卡佩坦领导的叛乱一直持续到 1850 年,并最终被奥斯曼军队。

十九世纪改革项目中之一是对奥斯曼领土行政机构的重组,该重组通过 1864 年的《省法》得以实施。最初,该法仅适用于同年建立的达纳乌省,该省由前锡利斯特拉省、维丁省和尼什省组成。此次重组的一个目的是增加非人口的经济贡献。1867 年,该法进行了进一步修订,根据该修订,帝国领土将划分为省,每个省由一位瓦利领导。此外,行政委员会现在将由和非成员组成,协助省长。同样的原则也适用于桑贾克层级,甚至预期各个司法管辖区都将设立行政委员会。

然而,却无法在所有地区实施奥斯曼的政府结构。在一些由于地理条件而难以治理的地区,奥斯曼行政当局只能满足于对苏丹宗主权的正式承认,这通过贡赋(haraç)和军事服务来表达。由于居住在阿尔巴尼亚北部山区地区的部落经常拒绝支付 haraç,因此直到 18 世纪,都反复试图通过军事手段征收贡赋。以亲属关系为基础的部落社会始终奥斯曼行政当局试图将他们更紧密地整合到帝国结构中的企图。在阿尔巴尼亚南部希马拉地区经常发生起义,而爱皮鲁斯南部的索利奥特人直到 19 世纪才提供了相当大的抵抗。在“黑山”(Crna Gora/Montenegro)地区,帝国也只是一种松散的整合,奥斯曼人没有引入蒂马尔制度,人口主要根据部落宪法生活。 然而,从 17 世纪末开始,切蒂涅的东正教主教(vladika),其中大多数是彼得罗维奇-涅戈什家族的成员,开始建立中央集权的结构。

在远离国家中央权力的某些地区,从拜占庭-希腊语kanon(意为法规)发展出了分离的法规体系。在阿尔巴尼亚地区,人们熟知多种习惯法典,例如以莱卡·杜卡吉宁(1410-1481)命名的法规,该法规在阿尔巴尼亚北部和科索沃部分地区得到遵守。该法规仅在 20 世纪初由方济各会修士什特费恩·杰乔沃(1873/1874-1929)写成文字。该法规包含多种避免冲突的方式,如仲裁、赔偿或血仇(字面意为流血复仇)。后者在其他具有相似社会结构的地区(如地中海地区的科西嘉岛、克里特岛)也存在。流血复仇遵循固定规则,不仅会影响肇事者,还会影响其男性亲属。实际上,法规涉及社会生活的所有重要领域,几乎使奥斯曼法律体系变得多余。习惯法至今仍然充满活力,这使得中央政府控制的法律体系的实施面临问题。 26

奥斯曼权力结构中的一种区域特性是为部分人口或特定城市授予特殊地位。例如,哈利德基半岛上的“神圣山脉”阿索斯山于 1424 年纳入奥斯曼统治。这个修道院共和国每年支付贡赋,作为回报享有广泛的特权及内部自治权。其他享有税收优惠的群体主要是基督徒“martoloses”和“关卡守卫”(derbendci),他们承担军事和警察职责。然而,在某些情况下,他们的可靠性值得怀疑,正如遭受“关卡守卫”侵扰的商人向奥斯曼当局提出的投诉所证明的那样。奥斯曼政府希望通过迫使“关卡守卫”提供担保人,来确保一定程度的社会内部控制。为奥斯曼帝国的经济实力做出重要贡献的矿工或其他群体也会享受税收减免。 一些城市保留了他们在奥斯曼帝国之前的特权,而另一些城市则因各种原因(如地缘战略或经济重要性)获得了税收减免和其他特权。在萨拉热窝,总督在城市居住的权利甚至被限制在三天之内。 28

随着奥斯曼帝国的扩张,教在东南欧得以稳固确立。据估计,到 16 世纪中期,大约三分之一的居民接受了这一新信仰。然而,由于书面资料的匮乏,我们无法提供关于皈依者与移民群体(如游牧的尤尔üks、苦行僧或商人和工匠)之间数量关系的详细信息。在这一初始阶段,化主要局限于城镇和城市,在那里发展了宗教基础设施,如寺、苦行僧修道院和慈善基金会。从 16 世纪中期开始,化逐渐扩展到更偏远的农村地区,并在 1640 年代达到东南欧许多地区的顶峰。波斯尼亚和黑塞哥维那是最早成为人口最多的地区的地区,尽管确切日期尚不清楚,这一过程发生在 16 世纪末或 17 世纪初。在 18 世纪,奥斯曼东南欧地区不再有显著的皈依浪潮。

当我们审视这些化阶段时,可以看出它们是长期的进程,且存在显著的区域差异。对于皈依的单一原因解释将无法公正地反映历史条件,毕竟,许多因素导致了东南欧大部分地区的化。非避免人头税(cizye)常被提及为动机,但这一论点仅作为多种动机之一成立,且最多只适用于 17 世纪,当时在税收增加的压力下,皈依提供了至少避免人头税的可能性。对“儿童征集制”的恐惧也被频繁引用为促使基督徒皈依的原因。这是指招募基督徒(在波斯尼亚也包括)男孩,他们随后被苏丹雇佣为近卫军或宫廷工作人员。其中有些人甚至爬到了职业生涯的顶端,成为大维齐尔。在 15 至 17 世纪担任大维齐尔的 92 人中,有 25 人来自阿尔巴尼亚地区。 自 16 世纪起,devşirme 制度每隔一到五年进行一次,直至 18 世纪初该制度终止。

关于东欧地区改宗的重要性,部分讨论涉及化是强制还是自愿的问题。虽然有几个地区有强制改宗的记载,但必须谨慎对待。因此,有编年史家报告了在现存的马其顿和罗多彼地区于 16 世纪和 17 世纪发生的强制改宗。然而,这些编年史是在 19 世纪民族主义初现和“反土耳其”宣传的背景下撰写的。对当代资料的解读表明,这些编年史家的记载不可靠。很难确定非遭受的侵略在改宗中扮演了多大角色。阿尔巴尼亚地区的资料证明这种情况确实发生过,特别是在战争期间和战后。还有士兵在苏丹去世后洗劫非的房屋的案例。

然而,在化进程中,地方和区域性的武力使用并非主要原因。更重要的因素,例如,在奥斯曼征服之前东南欧部分地区薄弱的教会基础设施。因此,“波斯尼亚教会”的存在阻碍了在波斯尼亚和黑塞哥维那地区建立稳固的天主教或东正教结构。由于缺乏紧密的教士网络,进而导致缺乏密集的牧灵关怀,人们并未与这两个基督教会建立紧密联系。“波斯尼亚教会”的确切性质至今仍存在争议。当代资料中并未包含任何证明其与波格米尔教派存在紧密联系的实例,也缺乏关于与西方欧洲异端运动(如阿尔比根派、瓦尔多派或卡塔派)接触的信息。由 Djed 或 Gost 领导的教会组织结构,与拜占庭(330-379)在东教会域中规定的修道院结构存在相似之处。 在奥斯曼征服时期,“波斯尼亚教会”已经大大削弱,因此第一份奥斯曼税收登记册仅显示 120-130 户该教会的成员(“Krstjani”)。

化进程中的另一个重要因素是神秘主义运动(苦行僧)的活动,其中贝克塔什派似乎发挥了重要作用,特别是在阿尔巴尼亚地区。他们经常在著名的朝圣地附近建立他们的修道院(tekke, zaviye),并将民间信仰的元素融入其宗教实践中。通过这种方式,民间教得以发展,而皈依则可以作为一个平稳的过渡过程。在远离政府中心的阿尔巴尼亚山区,居住着秘密基督徒,他们表面上信奉教,但私下里遵循基督教仪式。此外,东南欧的宗教生活还以跨宗教的综合发展为其特征,例如当和基督徒参观同一座圣地时,为他们的孩子施洗,或者基督徒请求伊玛目为他们后代祈祷。 29

在奥斯曼帝国的东南欧地区,基督徒生活在阿尔巴尼亚北部、希腊诸岛、匈牙利和波斯尼亚,由方济各会修士负责他们的牧灵关怀。方济各会很可能早在 13 世纪末就到达波斯尼亚,旨在加强罗马基督教对抗“波斯尼亚教会”。1339/1340 年,他们建立了波斯尼亚代牧区,其范围远至黑海。奥斯曼的扩张导致该会必须在新的框架内进行重组,并于 1514 年将代牧区分割。由此产生的地区包括“克罗地亚省”(Provincia Croatiae),涵盖所有非奥斯曼领土,以及主要涵盖波斯尼亚的 Provincia Bosnae Argentinae。方济各会早已从二世那里获得广泛特权,其中包括神职人员的行动和信仰自由、拥有和修缮教堂的权利、广泛的税收减免,以及免受东正教 patriarchs(大主教)和 metropolitans(主教)的攻击的保护。 这些法规在十七世纪和十八世纪得到更新,尽管到了十八世纪,由于地方当局的,实施这些法规变得更加困难。其原因之一是上文所述的奥斯曼行政结构的变革。修道院是方济各会活动的中心,负责监督多个教区的牧灵关怀。在十七世纪下半叶,修道院加大了接管位于波斯尼亚阿根廷以外教区的努力。在某些情况下,它们甚至能够获得奥斯曼当局对这些事业的支持。这些发展是由于方济各会修道院日益困难的财务状况,因此它们在很大程度上依赖于 congrua,即其教区成员的收入。除了耶稣会士,波斯尼亚方济各会是最重要的支持者之一,1622 年成立的 Propaganda Fide 教区,罗马教廷委托其负责组织奥斯曼帝国东南欧省的传教活动,以及其他任务。 教区主教特别会途经波斯尼亚、黑山和阿尔巴尼亚地区,以了解天主教徒的数量、教堂和修道院的状况以及教区的牧灵关怀。他们向罗马教廷提交的报告是这些地区天主教徒生活中最重要的文件之一。 30

奥斯曼帝国所有东正教基督徒的首领是君士坦丁堡牧首,其官邸自 1601 年起位于法纳尔区。然而,起初牧首未能将这一主张付诸实践。在南欧,奥赫里德自主大主教区和佩奇牧首区大大限制了其权力。这两座教堂有着共同的历史,因为塞尔维亚曾受奥赫里德管辖,直到圣萨瓦(约 1174 年—约 1235 年)在 1219 年获得君士坦丁堡牧首曼努埃尔一世(约卒于 1221 年)的同意后创立了自主塞尔维亚教会。1459 年塞尔维亚国家的最后残余崩溃后,塞尔维亚教会再次受奥赫里德统治,直到 1557 年在奥斯曼统治下重新建立了佩奇牧首区。佩奇牧首区和奥赫里德自主大主教区于 1766/1767 年根据苏丹穆斯塔法三世(1717 年—1774 年)的敕令被解散。内部教会和政治发展导致了这一举措,这现在使君士坦丁堡牧首在奥斯曼南欧领土上对所有东正教基督徒拥有无限制的管辖权。 这两座教堂一直隶属于普世牧首的保护体系,并承受着日益沉重的税收负担。此外,奥斯曼行政当局在 1690 年大牧首阿森涅·三世·克罗耶维奇(1633-1706)逃往哈布斯堡匈牙利并将卡尔洛维茨设为其办公所在地后,对他们更加不信任。牧首们继续给奥斯曼人提供怀疑他们忠诚的理由。因此,当不仅普世牧首辖区,而且在 1766 年,彼奇牧首辖区也请求结束塞尔维亚教会独立时,这对穆斯塔法三世来说可能正合适。

彼奇的大主教们自视为纳曼吉奇遗产的守护者,从而将自己与建立了中世纪塞尔维亚霸权的纳曼吉奇王朝联系起来。他们的头衔是“塞尔维亚、保加利亚和其他土地的大主教”。一些文件除塞尔维亚和保加利亚外,还提到了“沿海地区”、“西海岸地区”或“西部土地”。“西部土地”不仅指达尔马提亚,还包括波斯尼亚和黑塞哥维那。以这种方式表达的管辖权主张,也出现在针对非东正教基督徒的税收要求中,这些要求在卡迪面前受到了方济各会的质疑。

内部巴尔干地区和雅典山上的修道院,其中斯拉夫修道院的重要性日益增加,成为记忆文化的最重要载体。1169 年,俄罗斯僧侣定居在荒废的潘特雷蒙修道院,1189 年,内曼贾王朝修复了后来成为希兰达尔修道院的这座修道院。自 16 世纪中叶以来,俄罗斯沙皇与塞尔维亚东正教会在密切联系。希兰达尔修道院的僧侣会定期前往莫斯科,向沙皇请求经济援助。为了为他们的修道院寻求援助,他们还穿越了安纳托利亚、奥斯曼帝国东南欧地区、奥地利和波兰的部分地区。在他们的旅途中,他们能够依靠一个广泛的 metókhias(希腊语:metókhia,塞尔维亚语:metoh)网络,这些是奥斯曼人允许他们保留作为捐赠的雅典修道院的“分支”。 31

西班牙收复运动结束后(1492 年),许多犹太人寻求庇护于奥斯曼帝国。他们中的许多人定居在萨洛尼卡,使这座城市成为近代早期欧洲唯一一个人口以犹太人为主的城市。自 16 世纪以来,萨拉热窝也有许多塞法迪犹太人,他们主要从事布匹贸易,因此定居在这个巴尔干内部商业中心。14 世纪在伊比利亚半岛制作的“哈加达”(Haggadah)手抄本,成为萨拉热窝犹太生活的象征。奥斯曼帝国中塞法迪犹太人的一大特征是他们在西班牙带来的犹太-西班牙语。犹太商人成为奥斯曼帝国商业生活的一部分;然而,自 16 世纪末以来,希腊和亚美尼亚商人在长途贸易中逐渐取代了他们。因此,犹太精英更多地作为税收承包商和“国家垄断”参与者而更加突出,从而更加融入奥斯曼社会,与基督教欧洲的联系则更加松散。

奥斯曼城市的中心通常是商业区(çarşı),设有贝德斯坦(bedesten),这是一种带顶棚且可上锁的建筑,用于存放商品和个人物品。工匠们会根据各自的行业,在商业区的巷道中开设店铺和作坊。城市这一区域的日常生活由行会管理,其等级制度与成员构成一样多样化。在某些行会中,成员仅信仰一种宗教,而其他行会则采用多信仰结构。在 17 世纪,尤其是 18 世纪,越来越多的工匠加入近卫军,以享受其声望和税收优惠。同样,越来越多的士兵从事商业贸易。19 世纪初,东南欧的一些城市中,男性人口的大多数是近卫军成员。然而,被正式列为近卫军的士兵中,只有少数能参与军事行动。 因此,当 1826 年奥斯曼军队中这个先前精英部队被解散时,引发了重大反对,尤其是在城市中。

最重要的官方机构也位于市中心,其中最突出的是苏丹的寺,通常以相应的征服者命名。寺区域的一部分是公共厨房(imaret),通常还有男孩学校(mekteb)。此外,热水(ılıca)和蒸汽(hamam)浴池特征性地构成了奥斯曼城市的面貌。这些机构的维护主要由信托机构负责,包括家族信托和虔诚或公共捐赠(vakif)。商店、浴池、集市、学校和公共基础设施的其他重要部分都是借助宗教捐赠建造和维护的。这些 vakif 可能由男性或女性捐赠,无论他们信仰教还是基督教,只要他们是自由人并且可以支配这些资产。在许多情况下,赞助也发挥了重要作用。在十五世纪和十六世纪,总督和大臣在各省建造寺、陵墓、浴池和其他建筑时,会模仿首都的建筑风格。 在“儿童收集”过程中来到伊斯坦布尔的某些高级官员,在晋升到最高职位后,会资助在其家乡地区建造公共建筑。在 17 世纪,我们经常发现公务员“家族”作为艺术赞助人,例如科普鲁鲁家族,其成员在 1656 年至 1695 年间有数位担任大维齐尔。例如在干尼亚(赫拉克利翁),他们建造了要塞、水井、街道和城市广场。

商业区是城市的公共领域,而私人生活则主要发生在其他城区(mahalle),这些城区通常由具有相似民族起源、宗教信仰或籍贯的人们居住。在这些按照其居民所遵守的规则和传统组织日常生活的城区中,形成了各自独特的身份认同,这些认同至今仍具有重要影响力。在这样的环境中,居民能够感受到被保护和关怀,但这同时也营造了一种明显的社会控制氛围。城区的布局经常能清晰地反映出城市内部财富的分布情况。贫困的市民居住在城郊地区,这些地区与富裕的上层阶级居住的 mahalle 明显不同。17 世纪和 18 世纪众多城市的经济发展使得许多城市居民有机会攀登社会阶梯,而这一新兴的城市精英更倾向于保护地方建筑传统。 在阿尔巴尼亚的贝拉特,曼加莱姆区的富裕居民建造了多层房屋,这些房屋设有凸窗和凉廊,因此与乡村风格明显可辨。 33