欢迎您访问澳门·威尼斯人(Venetian)轴承生产有限公司

全国咨询热线: HASHKFK

新闻资讯

新闻资讯 威尼斯人常见问题

威尼斯人常见问题澳门威尼斯人娱乐场-Venetian Macao Casino(访问: hash.cyou 领取999USDT)文艺复兴时期,战火纷扰的威尼斯共和国亟待重塑民康物阜的形象。自15世纪末起,威尼斯借助政治体制和宗教化背景的优势,以视觉艺术为核心,催生了一场缔造“威尼斯神话”的宏图。兄弟会作为维持威尼斯社会稳定和同侪关系的纽带,在国家扶持下迅速扩张,并通过艺术赞助来展示社会形态、宣扬集体意志。其中大兄弟会的艺术赞助体现出国家意志在社会层面的传播延续,而小兄弟会的艺术赞助则聚焦于不同社会群体的身份背景和形象诉求,二者共同推动了文艺复兴时期威尼斯视觉艺术的繁荣

15世纪初期,意大利的各方势力大多屈服于专制统治之下,只有威尼斯独树一帜,天然的贸易优势使之成为亚欧大陆最富饶的国度之一。〔1〕但随着地理大发现时代来临,威尼斯在海上的统治权不断遭受奥斯曼帝国的挑战并接连遭受重创〔2〕,日渐激烈的海上纷争迫使它调整发展策略,选择向内陆扩张,却难以抵抗内陆各国组成的康布雷联盟的讨伐。共和国实力的式微,促使统治阶层开始重视自身形象的建构。视觉艺术作为传播信息和建立形象最直接的手段,成为贵族统治者塑造权力、展示财富和树立形象的工具媒介。于是,共和国利用政治体制和宗教化背景的优势,开展了一场自上而下缔造“威尼斯神线〕的宏图,旨在将威尼斯描绘成社会长期稳定与和谐的理想共和国。威尼斯的各社会阶层,皆通过赞助艺术来支持这一建构。于是,威尼斯的艺术和文化活动并未受到外部战争的过多影响,反而呈现出前所未有的活跃。“在他们的宫殿、教堂和兄弟会大厅中,威尼斯人发展出了自己独特的艺术风格,这些风格表达了他们独一无二的文化宗教信仰和群体身份,更重要的是他们的城市自豪感。”〔4〕在此过程中,兄弟会作为威尼斯重要的宗教社会团体,主导了艺术赞助在社会层面的发展。六所大兄弟会和三类小兄弟会开展的艺术赞助活动,在延续国家信念、展现集体意志的同时,促进了文艺复兴时期威尼斯视觉艺术的繁盛发展。

兄弟会(confraternity)是中世纪和近代早期欧洲最常见的社会团体。这些平信徒组织既是欧洲公民体系的精神核心,也是维持社会等级和同侪关系的纽带。意大利各地的兄弟会有着不同的名称、背景起源、建构体系和社会功能。〔5〕其中,威尼斯的兄弟会(scuola)源自中世纪风行意大利的自我鞭笞运动,尤指具有共同信仰、共同职业或共同身份的平信徒公民自发成立的社会宗教组织。〔6〕1260年12月,威尼斯最早的“鞭笞”兄弟会——慈爱圣母兄弟会(Scuola di Santa Maria della Carità)成立。自此时起,共和国开始借助兄弟会促进公民互助,以保持公民对国家的崇敬和赤诚。当意大利其他地区的兄弟会饱受政府打压时,威尼斯的兄弟会则因在“威尼斯神话”建构体系中的特殊地位而规避了这样的风险。〔7〕从中世纪晚期开始,威尼斯兄弟会的数量急剧上升。14世纪至15世纪,威尼斯的兄弟会融入市民阶层的主流生活中,他们在宗教活动、慈善事业、国家服务和公众庆典中积极运作,并扮演重要角色。

1467年,为了更好地掌控兄弟会的慈善、援助和公共赎罪等活动,共和国十人议会正式将兄弟会等级化。其中社会地位最高、体量最庞大、成员组成最复杂的被加封为“大型兄弟会”(scuole grandi,以下简称“大兄弟会”)〔8〕,包括慈爱圣母兄弟会(Scuola Grande di Santa Maria della Carità)、圣乔瓦尼福音兄弟会(Scuola Grande di San Giovanni Evangelista)、悲悯圣母兄弟会(Scuola Vecchia della Misericordia)和圣马可兄弟会(Scuola Grande di San Marco),随着1480年圣洛克兄弟会(Scuola Grande di San Rocco)和1552年圣特奥多洛兄弟会被加封为“大型兄弟会”,威尼斯最终形成了六大兄弟会鼎立的局面。相比之下,社会地位较低的兄弟会被划分为“小型兄弟会”(scuole piccole,以下简称“小兄弟会”),它们是空间分布更广泛的社会团体,其组建结构与大兄弟会类似,但其成员身份更丰富,通常向所有居民开放,包括仆人、工匠、贵族、妇女,以及海外移民和商客等。〔9〕根据成员的身份构成,小兄弟会可大致分为共信兄弟会、侨民兄弟会、同业者行会三种,他们积极履行着慈善关怀和同会互助等社会功能。

15世纪末,疲于应对战事的威尼斯共和国政府在艺术赞助领域的投入有所懈怠。贵族统治阶层意识到,仅在总督宫内部进行赞助委托,无法让民众广泛地沐浴“威尼斯神话”的甘露。相比之下,他们更需要播撒能够燎原的火种。而兄弟会,就是帮助威尼斯贵族实现这一理想的载体。共和国不但把兄弟会纳入政府管辖范畴,将“混合式”的贵族政治体制嵌入兄弟会的管理运营中以强化其归属感〔10〕,还不断推出各种政策,推动新兄弟会的建立建设。16世纪,威尼斯兄弟会的规模和数量皆达到顶峰。根据日记作家马利诺·萨努多(Marino Sanudo)的记载,在1501年枢机主教乔瓦尼·巴蒂斯塔·芝诺(Giovanni Battista Zeno)的葬礼上,圣马可广场聚集了多达来自210所兄弟会的成员〔11〕。到16世纪中叶,威尼斯已经拥有六所大型兄弟会和不可胜数的小兄弟会〔12〕,其中六大兄弟会的成员总量超过了6000人,相当于威尼斯所有男性居民的十分之一〔13〕。为强化兄弟会的建设,共和国还赐予取得显著成果的兄弟会以“大兄弟会”的称号褒奖,这促使兄弟会开始建造专属会馆以组织成员集会。为了维护共和国的光辉形象和吸引更多会众加入,他们不惜耗费巨资将这些会馆建造得宛若宫殿,并委托艺术家为议事大厅和各个房间创作精美的装饰绘画,这使艺术赞助风潮在威尼斯的社会层面日益活跃。从15世纪到16世纪下半叶,威尼斯的兄弟会已经从最初朴实无华的社会团体,逐渐演变为威尼斯最为著名的绘画、雕塑和建筑赞助委托方,并通过赞助活动反哺共和国对他们的支持。在兄弟会的赞助中,他们普遍秉行着“虔诚善行、忠诚爱国”的行为准则〔14〕,在增强社会凝聚力方面发挥着重要作用〔15〕。

文艺复兴时期,威尼斯的贵族统治阶层高度支持兄弟会扩张规模和吸纳成员的行动。1467年,共和国十人议会对四所“大兄弟会”称号的加封促进了他们在装饰建设上的投入,譬如1478年至1481年,彼得罗·隆巴尔多(Pietro Lombardo)为圣乔瓦尼福音兄弟会设计建造了雄伟的庭院入口(图1)。1492年,为进一步支持兄弟会的发展,威尼斯的十人议会向各大兄弟会提供了为期五年的特殊豁免,使它们能够将大量资金投向赞助活动。15世纪末,各大兄弟会进入了极度活跃的装饰期。他们普遍拥有一个供成员集会用的集会厅和一个供管理层商榷事宜的议事厅。彼时的会堂已无法匹配大兄弟会显赫的地位,于是,委托艺术家为场馆创作精美华丽的装饰绘画,逐渐成为大兄弟会的常态。

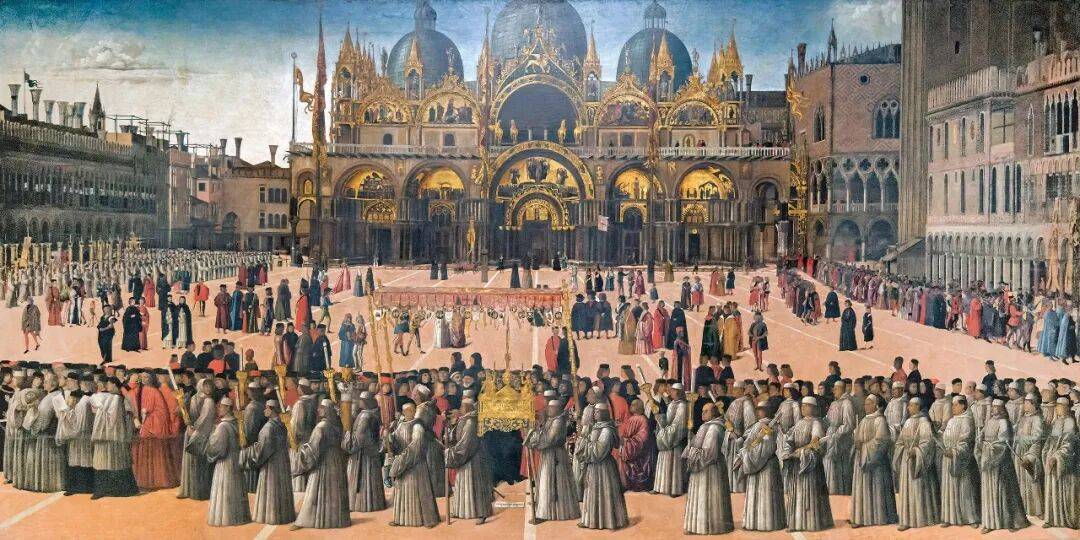

15世纪末至16世纪初,由于大兄弟会在管理模式、慈善关切和信仰祈愿上均受共和国顶层设计影响,因此其赞助内容通常与共和国“缔造神话”的宏大叙事相适。例如圣乔瓦尼福音兄弟会委托真蒂莱·贝利尼(Gentile Bellini)、维托雷·卡尔帕乔(Vittore Carpaccio) 、乔瓦尼·曼苏埃蒂(Giovanni Mansueti)等多位艺术家创作的真十字架系列组画,不仅是对真十字架神迹的宣颂,更是对共和国意旨的再现。其中真蒂莱·贝利尼的《线) ,虽是圣乔瓦尼福音兄弟会赞助的第一件作品,但并没有对兄弟会及会馆进行描绘,而是选择记录了1444年4月25日真十字架在圣马可广场的盛况。据古版书(incunabulum)〔16〕对奇迹内容的记载,布雷西亚商人雅各布·德·萨利斯(Jacopo de’ Salis)曾在兄弟会会众肩扛真十字架经过时,跪地为其病重的儿子祈福,结束后,其子便奇迹般痊愈。〔17〕但真蒂莱并未按图索骥地进行作品绘制,观者甚至很难在画面的人海中辨识出萨利斯跪拜的身影——他身着华丽的红色长袍,跪在最后两个兄弟会华盖抬手的右侧。相对于宣扬十字架奇迹的故事而言,真蒂莱的这件作品并未聚焦于叙事。相比之下,他似乎更倾向于创作一件再现圣马可广场仪式的“宏大图景”——广场尽头的圣马可大教堂闪耀着拜占庭马赛克的光辉,镀金的门以及雄伟的总督宫和高耸的圣马可钟楼,使15世纪末处在水深火热中的民众们回忆起共和国在全盛期的壮阔,而对奥勒塞奥洛临终关怀医院(Orseolo Hospice)、监察官旧邸(Procuratie Vecchie)等古老建筑的描绘,则昭示着圣马可广场兴修改造和共和国重塑形象的时代即将来临。

随着赞助活动的日益频繁和赞助样式的越发繁复,威尼斯各大兄弟会从原本追求平等的发展模式,逐渐演变为逐鹿奢靡。这一倾向在1485年圣马可兄弟会会馆火灾重建后初现端倪。这座以威尼斯守护圣徒圣马可命名的兄弟会会馆,在共和国参议院和十人议会的连年资助下〔18〕,大刀阔斧地开展重建。至1495年,兄弟会的集会大厅先后在彼得罗·隆巴尔多、乔瓦尼·博拉(Giovanni Buora)和毛罗·科杜西的接力下完成了修建,主理总监声称兄弟会为完成该工程已“耗资千金”(un tesoro)〔19〕。圣马可兄弟会豪华的新会馆(图3)令其他兄弟会黯然失色,他们不得不相继做出回应——慈爱圣母兄弟会决定翻新其议事厅,并委托艺术家新作一幅天顶画,理由是“作为这座辉煌城市中最古老的兄弟会,需要通过赞助活动稳固其地位”〔20〕;悲悯圣母兄弟会的成员同样在1491年呼吁对他们的会所进行全面翻新,而到1498年,成员们又声称这座旧建筑已经无法满足需求,决定每年投入500杜卡特,委托桑索维诺为他们建造一座新会馆。〔21〕各大兄弟会之间的装饰竞赛在16世纪变得如火如荼,甚至关于各兄弟会在集会中的前后排位,都会引发一番激烈的讨论。〔22〕

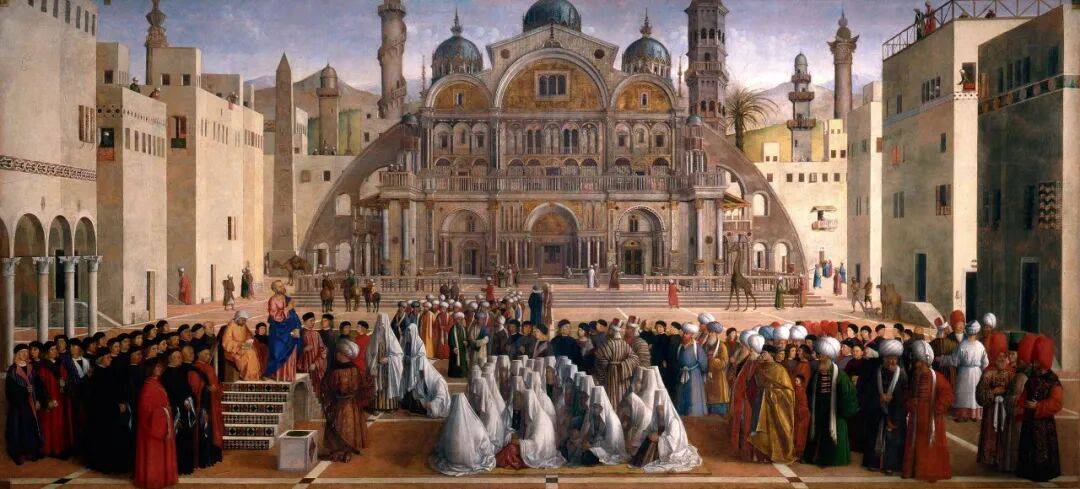

16世纪初,兄弟会之间的赞助竞争开始扩散到视觉艺术领域。1504年,慈爱圣母兄弟会和圣马可兄弟会都试图效仿圣乔瓦尼福音兄弟会,用大型叙事绘画装饰其集会大厅。兄弟会之间的攀比竞争,让艺术家们不得不在保证满足他们的标准之外,对创作水平做出额外的“担保”,这些特殊条款在某种程度上成为推动文艺复兴时期威尼斯艺术长足发展的动力。例如真蒂莱·贝利尼为圣马可兄弟会创作其绝笔之作〔23〕《圣马可在亚历山大布道》(St. Mark Preaching in Alexandria,图4)前,曾在合同中承诺这件作品“将比为圣乔瓦尼福音兄弟会集会厅创作的那件作品更加完美”〔24〕。事实证明真蒂莱并未食言,虽然他从未涉识亚历山大城〔25〕,却发挥了并置时空的创意,将威尼斯人和聚在一起聆听圣马可的布道。其背景既非威尼斯,又非亚历山大,而是一个结合了拜占庭和威尼斯特征想象的城市。真蒂莱不仅以新奇方式“再现”了圣马可布道的奇迹,同时也强化了圣马可与威尼斯共和国的神圣联系〔26〕,从而兑现了他“更加完美”的承诺。此外,在这件作品的创作中,为了使真蒂莱创作出比圣乔瓦尼福音兄弟会更好的作品,双方合同中仅有最后一项条款“最好能采用完美的色彩和金色”是略带强制性的。〔27〕这一细微的转变表明,赞助人不再执着于昂贵的材料,而是选择信任艺术家的创作能力。

赞助竞争的白热化令艺术家的地位在与兄弟会的合作中不断提高。到16世纪30年代,艺术家已经可以在与兄弟会的谈判中获得足够的话语权,他们能够在指定的空间内充分表达个人创意。这一倾向在1539年慈爱圣母兄弟会对波代诺内的委托中得以体现——彼时兄弟会的一名管理层人员希望波代诺内绘制一幅“圣母升天”。但这位艺术家在考量后指出,绘制“圣母升天”的主题并不适于该空间,他建议绘制一幅“圣母的婚礼”,因为该主题完全契合周围其他作品。〔28〕波代诺内最终得到兄弟会允许,开始绘制这幅婚礼画。虽然他在次年溘然长逝,但兄弟会对他做的让步,意味着艺术家在与赞助方长期博弈的过程中逐渐占据了优势。

1552年,“十人会议”授予圣特奥多洛兄弟会第六所“大型兄弟会”的称号,标志着大兄弟会的艺术赞助竞争进入高潮。斗锦竞秀一方面迫使大兄弟会群体对艺术赞助保持着长期稳定投入,另一方面也激励着大兄弟会为艺术家提供更多自由发挥和创新的空间。1577年,丁托列托接受圣洛克兄弟会的委托,在会馆内部进行创作,他提出以每年100杜卡特的价格交付三幅画,但创作的主题和内容大都由丁托列托自己来决定。其中《圣马可兄弟会的寓言》(Allegory of the Scuola di San Marco) 、《慈爱圣母兄弟会的寓言》(Allegory of the Scuola della Carità) 、《圣乔瓦尼福音兄弟会的寓言》(Allegory of the Scuola di San Giovanni Evangelista)这些作品分别对应象征其他大兄弟会,来彰显兄弟会群体的凝聚力。〔29〕而在为议事厅创作的《基督受难》(The Crucifixion,图5)中,丁托列托通过对角线构图和明暗对照来营造画面强烈的冲击力,营造出与主流提香风格全然不同的效果。他通过将兄弟会的主理总监杰罗拉莫·洛塔(Girolamo Rota)和人文主义学者皮耶罗·阿雷蒂诺(Pietro Aretino)等人的形象绘制在画布上,巧妙地把圣经历史置入威尼斯的当代语境中,迎合了共和国政府和兄弟会通过宗教凝聚威尼斯民众的目的,并引领了一股新的创作风潮。15世纪至16世纪,大兄弟会在有记载的赞助委托花费超过7万杜卡特,他们以公民的微观世界反映了贵族国家的宏观秩序,而他们的财富和辉煌则成为国家意志和宗教信仰在社会层面的有力支撑。

15世纪,当大兄弟会在艺术赞助领域斩获成就时,威尼斯的小兄弟会也逐渐参与到艺术赞助中,包括委托祭坛画、会堂侧壁装饰画、天顶画的创作等。在数类小兄弟会中,共信兄弟会因成员共同对某特定圣徒葆有崇拜热诚而建立。由于会众的身份差异较大,共信兄弟会的富裕程度通常参差不齐。其中少数阔绰的共信兄弟会选择效仿大兄弟会的发展和装饰模式,他们建立起独立的集会大厅,并委托艺术家为之创作宏大的叙事组画。这些作品的现实感和叙事性,与总督宫议会大厅的作品高度相似,成为小兄弟会心系国家兴衰的抒写。1488年,圣乌尔索拉兄弟会决定委托卡尔帕乔为它创作一套大型装饰组画,以彰显兄弟会的地位。卡尔帕乔于1490年至1500年完成了全部9幅作品〔30〕,以《金色传奇》(The Golden Legend)中圣乌尔索拉的故事为蓝本,讲述了布列塔尼国王的女儿乌尔索拉在来使的请求下,同意嫁给英国王子,并劝服异教徒王子皈依基督教,与她前往各地朝圣的传奇。在共信兄弟会的赞助活动中,艺术家通常以突出赞助人身份、展现兄弟会虔诚信仰、赞誉国家形象等方式在赞助人和社会形态、国家意志之间搭建桥梁,以营造社会秩序和维护国家稳定。在“圣乌尔索拉组画”这一范例中,卡尔帕乔将威尼斯的现实融入圣乌尔索拉神圣旅程的叙事中,以他最擅长的方式〔31〕,在整个系列中呈现了一个丰饶的国度:华丽的服装、招展的旗帜、严肃的廷臣、缤纷的楼阁以及蜿蜒盛大的船队,将观者的思绪代入威尼斯宏大的盛典仪式内。

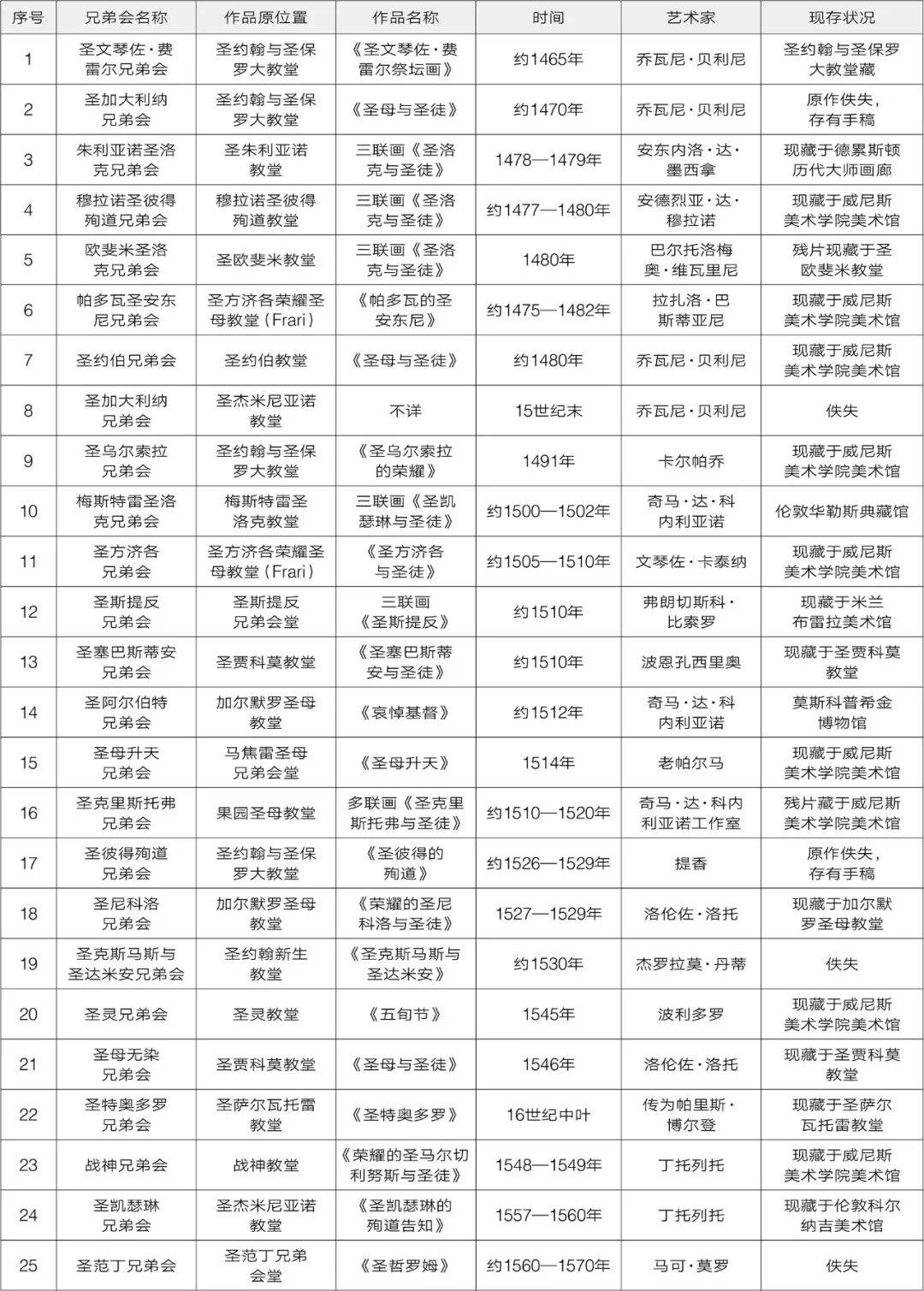

由于大多数共信兄弟会没有专用的集会会馆,因此相比叙事组画而言,他们更热衷于在集会教堂中赞助祭坛画,以展示和强化他们的共同信仰。例如乔瓦尼·贝利尼在1465年为圣文琴佐·费雷尔兄弟会(Scuola di Vincenzo Ferrer)创作的《圣文琴佐·费雷尔祭坛画》(Saint Vincent Ferrer Altarpiece) 、提香在1526年至1529年为圣彼得殉道兄弟会(Scuola di S. Pietro Martire)创作的《圣彼得的殉道》(Death of Saint Peter Martyr)等等。据统计,在1465年至1580年间,共信兄弟会在教堂中总计委托了25件祭坛画 (见表1)〔32〕,这些作品在突出他们独特的守护圣徒形象之外,也展现出对社会现状的观照。一个典型的例子是乔瓦尼·贝利尼为圣约伯兄弟会创作的《圣约伯祭坛画》(Pala di San Giobbe, 图6) 。1478年,威尼斯饱受瘟疫之苦。频繁爆发的瘟疫是威尼斯人最畏惧的灾难,因此共和国始终引导和支持各兄弟会以神圣作品来消减人们对瘟疫的恐慌,《圣约伯祭坛画》就是在这一背景下完成的。圣塞巴斯蒂安作为抵御瘟疫的圣徒出现在画面中,与兄弟会的守护圣徒圣约伯被描绘在相对面的位置。刺入圣塞巴斯蒂安身体的箭矢象征着瘟疫,圣约伯合十的双手,则寓示着他依靠信仰之力独自承受病痛,帮助威尼斯民众脱离苦海的祈愿。而这两位圣徒,也呼应了圣约伯学校成立初期为应对瘟疫而建造临终关怀医院的慈善初衷。〔33〕

在展示信仰、观照社会之外,《圣约伯祭坛画》同样延续了共和国的顶层意志。画作中圣徒们集会的半圆殿以金色为背景镶嵌,点缀着拜占庭风格的六翼天使图案的马赛克,唤起了观者对共和国总督礼拜堂,即圣马可大教堂的回想。半圆殿正下方的华盖伞也同样是历史的图腾——它回溯了1170年威尼斯总督调停教皇与巴巴罗萨争端的史实,而教皇授予总督的华盖伞,与贝利尼在画面中描绘的高度相似。在华盖伞的正下方的圣母,因其受胎告知日与威尼斯建成之日相同,早已在威尼斯的图像体系中成为共和国的象征。贝利尼在这里表现了一位无玷圣母的形象,她的手势,对应着天使报喜中圣母的手势,是对威尼斯的神圣庇护。而在构图上,贝利尼将圣母子、圣方济各、施洗者约翰、圣约伯、圣塞巴斯蒂安等所有人物统一在一个桶形的空间中,以神圣对话(sacra conversazione)的形式打破了中世纪分门别类描绘圣徒的传统,体现出文艺复兴时期威尼斯绘画在赞助体系驱动下,对场景“真实性”的关切。

15世纪初,亚得里亚海东部的巴尔干半岛地区饱受奥斯曼帝国和世界的侵扰。在这一特殊时期,以希腊人、阿尔巴尼亚人和斯拉夫人为代表的巴尔干流民选择逃离故土,远渡威尼斯。15世纪下半叶,他们纷纷以共和国雇佣兵、侍仆、水手和工匠等身份扎根在这片异国大陆,建立起以本土群体为核心的侨民兄弟会,并通过艺术赞助标榜身份、传递信念。其中斯拉夫人圣乔治兄弟会在1502年至1507年委托卡尔帕乔为兄弟会会堂创作的“圣乔治战龙系列”,是侨民兄弟会赞助的一个典范。圣乔治作为士兵战士的主保圣徒,在战争时期经常被用以保护民众免受异教徒的伤害。而对于亚得里亚海东部的流散群体而言,信奉教的奥斯曼人是他们共同的死敌。1471年,枢机主教贝萨里翁在《致基督教君主反对土耳其人的宣言》(Orationes et epistolae ad Christianos principes contra Turcos)中,将奥斯曼土耳其人描述为“最残忍、最无人性的野蛮人”〔34〕。而后教皇尼古拉五世(Nicolaus V)进一步将苏丹二世比作福音书作者圣约翰笔下的红色七头龙〔35〕。为展现斯拉夫人圣乔治兄弟会对共和国的忠心和强硬的作风,卡尔帕乔选择将圣乔治在《金色传奇》中的屠龙神迹作为装饰画系列的重点。在整个组画系列中,圣乔治并非以早期基督教图像中殉道者的身份呈现,而是作为一位骑士般的屠龙者和救赎者,以英雄般的形象拯救了异教的国家。兄弟会以赞助内容迎合意识形态倾向,体现出共和国“缔造神话”背景下的斯拉夫人形象。正如历史学家尼古拉斯·特普斯特拉(Nicholas Terpstra)所指出:“通过自发组建的兄弟会群体形成的‘仪式关系’,基本上是以集体调解的方式表达价值观,并追求更广义的社会化,因此,它本质上是政治的。”

除战争流民外,威尼斯还聚集了众多的德意志富商。他们成立的德意志兄弟会委托丢勒创作的《玫瑰花环的盛宴》(Feast of the Rosary,图7)是表达政治理想和展示群体身份的另一个典例。这件作品的主要出资人雅各布·富格尔(Jakob Fugger),是神圣罗马帝国皇帝、德意志国王马克西米利安一世(Maximilian I)和教皇尤利乌斯二世(Pope Julius II)的重要中间人。以富格尔为代表的德意志兄弟会成员希望借此作品表达对玫瑰经宗教传统和马克西米利安一世的忠诚,同时也要体现出他们希望融入威尼斯的夙愿。

丢勒在画作中自然地传递出多明我会以念诵玫瑰经致敬圣母的信仰传统与兄弟会德意志身份的联系。念诵玫瑰经(Rosario)是14世纪70年代发端于科隆的一种祈求圣母庇佑的祈祷仪式,后由多明我会在德意志地区传播。“玫瑰经”在德语中被译为“Rosenkranz”,书面含义为“玫瑰花环”。于是在丢勒的作品《玫瑰花环的盛宴》中,玫瑰经文被象征成一个个玫瑰念珠串成的花环,由圣母和天使把它们赐予信众。〔36〕丢勒将这件作品自诩为“德国画”,不仅因为该作品是为圣巴尔托洛梅奥这座德意志侨民的集会点教堂而作,更是因为画作中的人物身份以及该题材呈现出德意志民族特征。〔37〕

在展现德意志身份的同时,为迎合威尼斯共和国的政治理想,《玫瑰花环的盛宴》也体现出威尼斯风格的影响。在游历威尼斯的过程中,丢勒逐渐习得了贝利尼对色彩和光线的丰富表达,并在圣母王座的下方致敬了贝利尼在《圣约伯祭坛画》中表现的演奏天使的形象。丢勒在写给皮克海默的书信中提道:“我的《玫瑰花环的盛宴》绝对值得一看,它画得很好,色彩也美丽。我因此得到了很多赞誉……甚至总督和主教也都十分欣赏。”丢勒在作品中呈现的融合风格、所突显的多民族特征,完美配适了总督为代表的威尼斯贵族缔造完美共和国的神话构想。对威尼斯的上流贵族而言,丢勒是他们宣传在社会宗教层面实现多民族共和发展的中间人,宽容大度地接受丢勒的创作,既能稳定德意志商客在威尼斯的本土贸易,又能宣扬共和国社会包容的姿态,成为它们吸引更多异邦能人志士的政治工具。正是这种对海外文化的包容,促使威尼斯成为16世纪欧洲最稳定多元的艺术港湾。

15世纪起,威尼斯兴起了许多与特定工艺或行业有关的行业协会,它们同样被归类于小兄弟会,即“同业者兄弟会”(scuole delle arti)。此类兄弟会的成员身份高度一致,并在资格上具有强制性和排他性。当地的画家、石匠、木匠、医生甚至药剂师,都成立有独立的同业者兄弟会。同业者兄弟会仅允许同一职业的从业者加入,意味着狭窄的阶级跨度和有限的财政资源。因此在文艺复兴早期,只有极个别的同业者兄弟会能担负起委托装饰画和天顶画的开销,他们的赞助活动多限于满足最基本的集会和弥撒要求。

15世纪末,大兄弟会引领的艺术赞助热潮对同业者兄弟会产生了重要影响,促使个别较为富裕的同业团体开始尝试天顶画和装饰画的委托。如裁缝兄弟会(Scuola dei Sartori)在其如日中天的时期曾委托达米亚诺·马扎(Damiano Mazza)为持架者圣母教堂的一楼创作天顶画。渔夫兄弟会(Scuola dei Pescatori)也曾在圣安德烈亚教堂(S. Andrea della Zirada)赞助了十二幅叙事装饰组画。〔38〕16世纪初,丝绸织工兄弟会作为威尼斯经济体系中发展最快的奢侈品贸易工匠团体之一,在完成祭坛画的装饰后又委托了四幅叙事装饰组画,以奉献给兄弟会的守护圣徒圣马可。〔39〕随后,对忠于威尼斯国家和宗教信仰的装饰画委托,在相对富有的同业者兄弟会中开始变得频繁。奇马·达·科内利亚诺及其工作室为丝绸织工兄弟会创作的壁画《圣母加冕》(图8) ,与大兄弟会和总督宫议会大厅装饰画的圣母加冕类题材的表现方式如出一辙,表现了兄弟会忠于国家信仰的决心。16世纪中叶,帕里斯·波尔多内(Paris Bordone)接受皮鞋匠兄弟会(Scuola dei Calegheri)的委托,为他们在圣托马教堂(S. Tomà)的礼拜堂创作了一幅总督接见兄弟会委员会成员的装饰画(图9),其内容同样试图模仿了大兄弟会和总督宫议会大厅装饰画中的仪式场面:兄弟会的成员们列队等待着总督洛伦佐·普留利(Lorenzo Priuli)的慰问,身穿黑色会服的成员与身着锦缎长袍的总督形成对比,成员们以较低的姿态表现出对总督和共和国统治的臣服,这一庄重的仪式场面在如圣马可大教堂般背景的加持下显得更加隆重肃穆。不过,难以招揽富裕的同行捐赠者,在很大程度上限制了同业者兄弟会委托作品的水准。在上述装饰画的创作中,即便皮鞋匠兄弟会与丝绸织工兄弟会已是同业者兄弟会中的佼佼者,但仍无法与以圣乌尔索拉兄弟会为代表的共信兄弟会,和以斯拉夫人圣乔治兄弟会为代表的侨民兄弟会的赞助成果相提并论。

祭坛画对同业者的群体弥撒活动至关重要。为维系会众的精神团结,任何同业者兄弟会,无论规模大小,最优先的事项都是委托赞助教堂祭坛画。在现有的记载中,自1470年至1580年,同业者兄弟会委托创作了31件艺术作品(见表2)〔40〕,并且主要为祭坛画。16世纪中叶,几乎所有同业者兄弟会都获得了在威尼斯教堂的礼拜堂中行使赞助祭坛画创作的机会。其中,相对富有的行业所组建的兄弟会往往占据优势,他们会选择彼时最为卓越的艺术家参与创作。譬如纺织品商人兄弟会委托真蒂莱·贝利尼为圣祖利安教堂(San Zulian)的祭坛创作了《圣母、圣凯瑟琳与圣但以理》(Virgin with SS Catherine and Daniel,约1500年,已佚失) ;而另一个规模较大的丝绸织工兄弟会则在1495年委托奇马·达·科内利亚诺(Cima da Conegliano),在持架者圣母教堂(Santa Maria dei Crociferi)的礼拜堂创作了祭坛画《天使报喜》(图10) 。

然而,大多数同业者兄弟会的祭坛画赞助活动常因资金问题步履维艰。在16世纪末之前,高规格高水准的一流作品大多是昙花一现。彼时威尼斯的杰出艺术家,如贝利尼、提香、桑索维诺等,在清单中出现的次数屈指可数,凡是归于他们名下的作品,要么规模较小,例如乔瓦尼·贝利尼为皮带工兄弟会(Cinturari)创作的《圣母子》;要么为其工作室学徒所作,例如维罗内塞为织线工兄弟会(Laneri)创作的《圣贝尔纳蒂诺的荣耀》(S. Bernardino in Glory) ;唯一的反例是丁托列托,他为鱼商(Pescivendoli)、货船员(Peateri)和编织工(Tessitori di Tela)三所兄弟会创作了祭坛画,但报价极低,其中为编织工兄弟会创作的《圣赫勒拿与圣徒》(St. Helena and Saints)仅获得了20杜卡特的报酬〔41〕,体现了他作为出身工匠阶级的底层画家对同人的情怀。同业者兄弟会的作品往往由地位稍逊一筹的艺术家创作〔42〕,这类委托是兄弟会在有限预算的约束下做出的一种务实选择。由于这些艺术家大多是主流艺术家的模仿者和追随者,因此在创作上大多采用保守的构图和风格来迎合赞助人的意愿。因此在叙述性题材中,这类作品通常表现得相对单调,这让同业者行会难以通过赞助委托推产出优秀的新锐画家。不过这类更朴素的创作在某种程度上更加体现了同业者兄弟会在差异化的财政状况下的虔诚信仰和审美趣味,反映出威尼斯社会的广泛与多样性。

文艺复兴时期威尼斯共和国、兄弟会和艺术家之间的互利关系,共同促进了威尼斯艺术的繁盛。在共和国缔造“威尼斯神话”的蓝图下,兄弟会的数量在15世纪迎来井喷式的增长。到16世纪,兄弟会的艺术赞助已成为贵族国家的宏观秩序在公民的微观世界中的反映。其中大兄弟会的艺术赞助可被视为公民展示使命、兑现信仰的必要活动,无论追求平等抑或竞逐荣耀,均以放大共和国的辉煌为归宿;小兄弟会的赞助委托与共和国和大兄弟会引领的赞助风向密切相关。不断变化的社会现状,令兄弟会及其成员萌生了以艺术赞助寻求身份认同和改变社会地位的诉求。即便多数小兄弟会受制于经济而难以施展抱负,但他们在创造身份认同过程中体现出的自主性,仍为威尼斯的艺术发展提供了多样的视角。美国历史学家史蒂芬·格林布拉特(Stephen Greenblatt)认为,文艺复兴时期“自我塑造”的萌芽概念诞生于个人意识〔43〕。而兄弟会通过共信、共事或同袍的组织特点,将这种自我意识转化为集体现象。兄弟会的自主性让他们逐渐对身份建构的问题产生了思索,这种思索具体反映在其赞助活动中,并让文艺复兴时期的威尼斯艺术家们高度受益。艺术家创作的自由度和话语权在兄弟会的赞助竞争和发展中不断提高,产生了自律性的萌芽。从这个意义上而言,“缔造威尼斯神话”虽不是文艺复兴威尼斯艺术一概而全的风貌,却成为威尼斯艺术永葆魅力的秘诀。

〔1〕法国历史学家布罗代尔将15世纪至16世纪地中海国家分为三类:一是14世纪末就已出现的城市国家(如那不勒斯、威尼斯、拜占庭等),二是15世纪末出现的领土国家(如胡安二世统治下的阿拉贡、二世统治的奥斯曼土耳其),三是15世纪至16世纪由单个国家的聚合、继承、结盟产生的帝国(如法兰西、西班牙)。本文中所有对威尼斯“国家”概念的阐述,均指向“作为城市国家的威尼斯”。 [法] 费尔南·布罗代尔著,吴模信译《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》第二卷,商务印书馆2009年版,第1—7页。