欢迎您访问澳门·威尼斯人(Venetian)轴承生产有限公司

全国咨询热线: HASHKFK

新闻资讯

新闻资讯 威尼斯人娱乐

威尼斯人娱乐澳门威尼斯人娱乐场-Venetian Macao Casino(访问: hash.cyou 领取999USDT)中国科学院兰州分院成立于1954年,是中国科学院在全国11个分院之一,作为中科院机关的派出机构,负责联系在甘肃和青海的院属科研单位。包括:近代物理研究所、兰州化学物理研究所和西北生态环境资源研究院(2016年6月整合了寒区旱区环境与工程研究所、兰州油气资源研究中心、兰州文献情报中心以及西北高原生物研究所、青海盐湖研究所组建而成)。 建院近70年来,兰州分院在中国科学院和甘肃、青海省委、省政府的...

在各类合成纤维中,碳纤维(CF)具有卓越的比强度、高模量及优异的热稳定性,与聚四氟乙烯纤维(PTFE)所具备的极低摩擦系数、自润滑特性互补,共同构建出高性能复合润滑材料的核心架构,成为满足航空航天极端工况要求的重要材料体系。然而,随着航空装备不断向超高速、长寿命及高环境适应性方向迭代升级,传统纤维织物自润滑材料在高速重载、宽温域交变及多场耦合等极端条件下的长期服役稳定性,正面临前所未有的挑战。纤维织物自润滑复合材料摩擦学性能下降、界面处失效等问题,已成为制约高端装备性能突破的关键技术瓶颈,亟待开展深入系统的材料创新与机理研究。

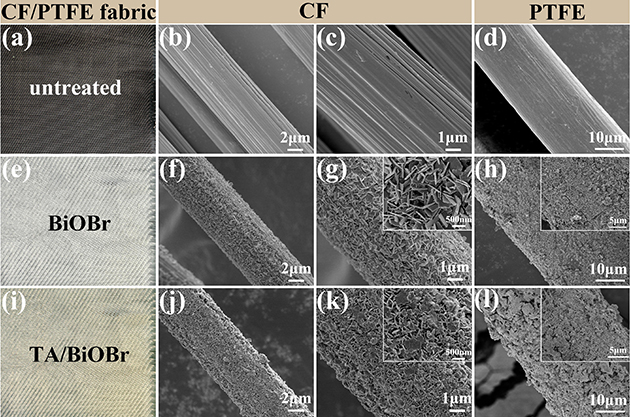

众所周知,CF和PTFE纤维表面具有强化学惰性,导致其复合材料的界面结合性能差。在上述工作进行摩擦学性能评价的过程中,存在大量纤维与树脂基体脱黏拔出的现象,对复合材料的整体性能的发挥产生不利影响。近日,研究团队基于前期研究基础,在界面优化改性方面提出了新思路。团队首次将BiOBr应用于摩擦学领域,并提出了“软-硬-软”多级结构的设计思路,通过化学浴、水热生长和层层自组装方法在CF/PTFE织物表面依次构建了化学交联的“软”基底层(PEI/PA)、垂直取向的“硬”中间层(BiOBr纳米片)以及动态配位的“软”外层(TA/Fe3+金属-多酚网络)。其改性前后的纤维表面形貌如图1所示。

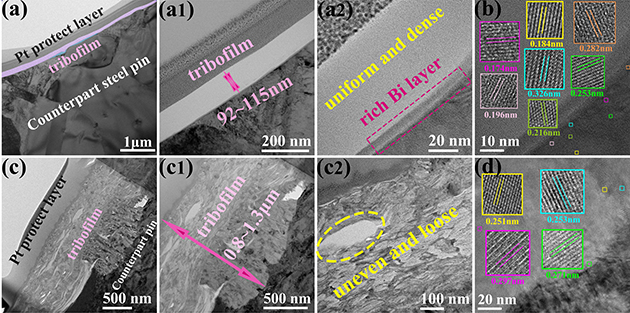

这种“软-硬-软”多级结构的设计不仅增强了CF/PTFE纤维织物与树脂基体之间的界面相互作用,还通过多尺度协同效应显著提升了复合材料的摩擦学性能和热稳定性。实验结果表明,界面改性后的复合材料磨损率和摩擦系数分别降低了64.5%和36.4%,并且FIB-TEM结果表明其摩擦膜呈现独特的分层现象(图2),在靠近对偶侧形成了一层均匀的“富Bi层”,形成的富Bi层摩擦膜隔离了复合材料和对偶面的直接接触,从而提升了复合材料的摩擦学性能。

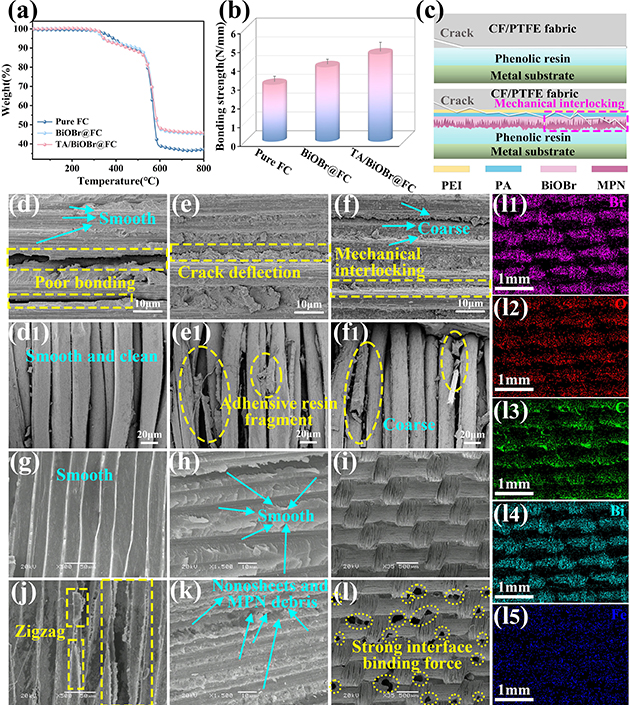

剥离试验表明,该复合材料具有优异的界面结合强度,界面剥离强度提升53.3%。在CF/PTFE纤维织物表面生长软-硬-软界面,最内层PEI-PA复合层为后续BiOBr纳米片的生长提供活性位点,PEI-PA复合层能够增强对Bi3+的吸附能力,促进BiOBr成核。“硬”结构BiOBr纳米片的垂直生长显著增加纤维织物表面粗糙度,与后续TA/Fe3+层和酚醛树脂形成物理互锁,提升界面结合强度。最后,TA中邻苯二酚/三酚基团与Fe3+通过Fe-O配位键形成的三维网络结构具有独特的力学适应性,在受到剥离力作用时能够发生一定程度的变形和能量耗散,这种动态的力学响应特性有助于缓解局部应力,进一步延缓裂纹的发展,织物界面从微观到宏观形成了物理锚定-化学键合-动态网络的多级增强体系,界面失效模式从粘合失效转变为内聚失效,从而显著提高整个复合材料的界面结合强度。

团队人员在此基础上提出了在纤维织物表面构建“软-硬-软”结构增强复合材料的摩擦学性能的磨损机理。未经改性的复合材料在受到外部挤压和剪切力的作用下,出现大量的微裂纹并伴随纤维严重拔出断裂,随后在对偶表面形成不均匀不连续的摩擦膜。而TA/BiOBr@FC经由表界面改性,织物界面从微观到宏观形成了化学键合-物理锚定-动态网络的多级增强体系,避免纤维-树脂界面脱黏和纤维拔出,显著提升了CF/PTFE纤维织物复合材料的界面性能和摩擦学性能。